書いた人:タナカユウ(@tanakayu30)

目次:新入社員がお金の勉強をしたいと思ったら知っておくべき50のこと

「新入社員 保険 不要説」

今回は、新入社員が保険に入る意味ってあるのかについて、書いていきたいと思います。

新入社員の方は、新入社員説明会で、生命保険について話を聞いたり、

会社から帰宅しようとすると、オフィスの前に綺麗なおねぇさんが待っていたりすることがあると思います。

大学を卒業して、大人へと一歩近づいたのだから保険くらいは入っておいた方がいいのではないか、自分の身は自分で守るのが大人だなどと思ってしまったり、

え?どうしたらいいの?わけわかんなーい。

状態になってしまったりしますよね。(わたしはなりました。)

ですが、断言しますが新入社員の時点で生命保険に入る必要はありません。

なので、今回はなぜ私がそう考えるのか解説することで、保険に関して正しい認識を持ってもらえたらと思います。

よかったら、見ていってくださいね。

それではいってみましょう。

新入社員で生命保険は絶対入るな!その理由を3つ伝える

新入社員が加入を勧められる3つの保険とは

まず、そもそも生命保険って何?というところだと思いますので、ネットで検索してみましょう。すると、こんな結果がでてきました。

生命保険とは「もし、自分に病気・ケガで、死亡・入院などがあった場合に経済的損失(収入なし)を 補填するもの」

と言われても、少し難しいと思いますので、 調べてみますと

「新入社員が勧誘される保険=死亡保険+医療保険+がん保険」ということがわかりました。

生保レディが勧めてくるのがだいたいこの3つみたいです。

なので、上記3つについて、それぞれが必要なのか不必要なのか考えてみましょう。

*あなた=新入社員(会社員1年目、独身)の提ですすめていきます。

Q1、死亡保険は加入すべき?

A1、いらない。

死亡保険とは、あなたが死んだ場合、指定した誰かにお金が支払われるというものです。

その誰かとは、あなたが死んだ場合に「経済的に困る可能性のある人」であるべきです。

独身であるあなたは、あなたの経済力で守らなければいけない人などいません。

あなたの親や兄弟はあなたが死んで悲しむとは思いますが、金銭的には困らないでしょう。

なので、不必要です。

死亡保険は、結婚して配偶者、子供ができた際に、自分が亡くなっても、残りの家族が生活できるために入るものです。

なので、独身であるあなたには不要のものなのです。

また、死亡保険で、葬式費用ぐらい自分で用意したい。という人もいると思います。

しかし、葬式費用は全国平均で121万円です。そのくらいは貯金しましょう。

自分で賄えない範囲に対して、保険ではカバーすべきで、自分自身でカバーできる範囲に対しては備える必要はないのです。

Q2、医療保険は加入するべき?

A1、いらない。

なぜなら、社会保険の一部である「健康保険」の保証内容で十分だからです。

関連記事:社会保険の一部「健康保険」について知っておくべき9つのこと

医療保険とは病気・ケガをした場合に、入院や手術費のためにお金が支払われるものなのですが、会社員であるあなたは既に健康保険に加入しており、

その制度が利用できるということは、十分に病気に備えらていることを意味するのです。

とは言われてもよく分からないと思いますので、新入社員が知っておくべき健康保険加入者が利用できる3つの制度をお伝えしますね。

①高額医療保証制度

支払いが数百万円などになった場合はどうするんですか?

月収が20万円なのに、300万円の治療費が払えるんですか?

安心のために保険はあるんですよ!

というのが生保レディの口説き文句です。

しかし、高額医療費制度というものがあるので心配ありません。

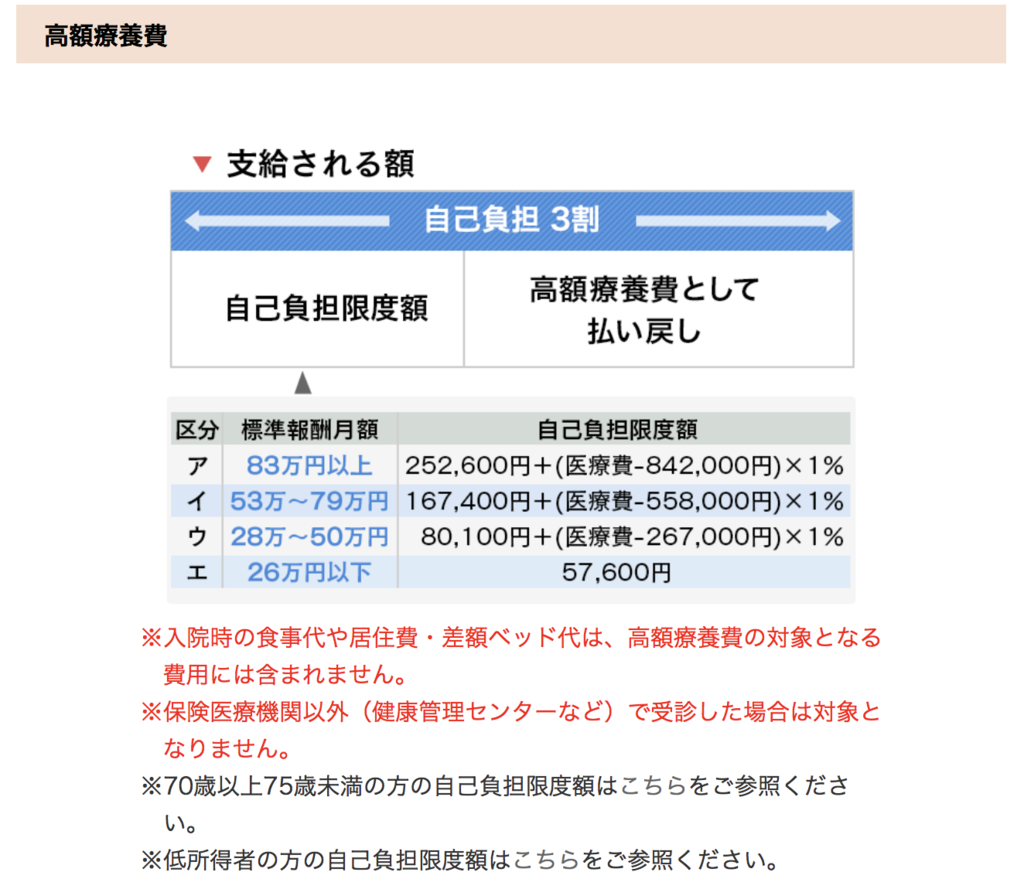

高額医療保証制度とは、治療費が一定額を超えた場合、治療費を差額分保証してもらえる制度です。

ややこしいので、ホンダ健康保険組合を例にして、一緒に見てみましょう。

(引用:医療費が高額になったとき | 保険給付ガイド | ホンダ健康保険組合)

ホンダであれば、26万円以下の収入の方は限度額が5万7600円 となっています。

新入社員であれば、月収が26万円以下に収まる場合が多いと思いますので、限度額は5万7000円になるということなのです。

*組合ごとに限度額は変わってきますので、自分の会社のものを調べておきましょう。だいた5万円〜9万円の間である場合が多いです)

例えば、治療費が100万円だった場合はこうなる

じゃあ具体的に、100万円の治療費が発生した場合どうなるのか

一緒に見ていきましょう。

例:治療費=100万円

健康保険に加入していれば、高額医療保証制度を利用できるから限度額は5万6000円。

つまり、94万4000円は健康保険から支払われるということになります。

最悪の場合でも、月13万円の支出で間に合う

ただ、この高額医療費保証制度には入院時に必要となるベッド代は含まれていません。

しかし、それでも大丈夫です。

15歳~34歳の平均入院日数は12日で、かつ、ベッド代は約6000円/日です。

なので、入院した場合、治療費の他に6000円×12日=72000円必要になります。

(入院した場合、入院日数は何日くらい?|公益財団法人 生命保険文化センター)

なので、病気で入院することになった!やばい。と思った時に必要なお金は

5万6000円+7万2000円=12万8000円です。

このくらいの金額は貯めましょう。

②付加給付制度

また、あなたが大企業勤めの方であれば、付加給付制度も知っておきましょう。

(トヨタとか、ホンダとかです)

というのも、健康保険の中にも、協会けんぽ(中小企業)、組合健保(大企業)の2つがあり、組合健保の「付加給付制度」もさらに利用できます。

と言ってもよく分からないと思いますので、今回もホンダの健康保険組合を例にみてみましょう。

(引用:医療費が高額になったとき | 保険給付ガイド | ホンダ健康保険組合)

(引用:医療費が高額になったとき | 保険給付ガイド | ホンダ健康保険組合)

つまり、付加給付制度を利用すれば、治療費は最大で2万円となるということになります。

もちろん、これは企業によって違いますので、自身の会社の制度は調べておきましょう。(だいたい2万5000円を限度額としているところが多いようです)

つまり、100万円の治療費がかかったときこうなる

なので、月収26万円以下の方が

仮に100万円の治療費がかかったとすれば、

法定給付によって治療費は3割負担で良いので、

支払額は100万円×30%=30万円となり、

高額医療補償制度によって、

自己負担額は、5万7600円までですので、24万2400円(30万円-5万7600円)が協会けんぽor組合健保から支給されることになります。

そして、組合健保に加入している方は

付加給付制度を利用すれば、自己負担限度額が2万円ですので、

5万7600円−2万円=3万7600円は組合健保(国民健康保険、協会けんぽはこの制度はない)から支給されるということになります。

なので、組合健保に加入している方は医療費は最大で2万円なのです。

③傷病手当金

治療費は問題ないことはわかったけど、働けない間の生活費はどうするの?

働けないことに備えることが重要なんだ!とCMで流れていたりしますよね。

ですが、それも心配ありません。

なぜなら、健康保険に加入している人であれば、働けない期間にも傷病手当金(1日あたり標準報酬日額の3分の2)が最長18ヵ月間支給されるからです。

先ほども言いましたが、15歳~34歳までの平均入院日数は12日です。

18ヶ月間も、一定の収入が保証されていますので、新たに働けないことに備える必要はないのです。

折角、沢山の税金を納めているのですから、それを利用しないのはもったいないです。

なんのために健康保険に加入しているのか、理解しておきましょう。

関連記事:社会保険の一部「健康保険」について知っておくべき9つのこと

Q3、がん保険は加入するべき?

A3、いらない。

なぜなら、20代ではがんになる可能性は限りなく0だからです。

詳しく知りたい方は最新がん統計:[国立がん研究センター がん登録・統計]のデータを参考にして頂きたいのですが、

がんで死亡する人数は、40歳から徐々に上がっていきますが、20代~30代で、発祥する可能性は限りなく0です。

下記の図が、発症率のイメージです。

参考:最新がん統計:[国立がん研究センター がん登録・統計]

なので、備えるのであれば、早くとも30代後半からにしましょう。

なので、結論としては新入社員は生命保険に加入する

必要はない。

ということになりました!

まとめ:新入社員は生命保険は絶対入るな!その理由を3つ伝える

Q1、死亡保険は加入すべき?

A1、いらない。

→死亡保険は、自分が死んだ場合に経済的に困る人がいる場合に加入すべき。

なので、独身である新入社員のあなたは加入する必要はない。

Q2、医療保険は加入するべき?

A1、いらない。

→会社員であれば、既に健康保険に加入している。

高額医療保証制度、付加給付制度、傷病手当金を利用できるので、医療保険は必要ない。

Q3、がん保険は加入するべき?

A3、いらない。

→20代でがんになる可能性はほぼ0。

発症確率が上がってくる30代後半からの加入で問題ない。

保険の知識などは誰も教えてくれないので、1冊だけ本をでも読んでおくと理解が深まりますよ。

以下の本がおすすめです。

お金の知識を身につけるには?

どうでしたか?

少しは、参考になる部分はありましたでしょうか。

最後に、簡単にですがお金について正しい知識を身に付けたい方に向けて

オススメな方法を紹介して行きますね。

本を読もう

まずですが、「本」を読みましょう。

20代は、いやいやお金の勉強って何よ?そもそも。

という状態だと思うので、そんな時はさらっと本を読みましょう。

オススメな本は下記でまとめてあります。

→【新入社員向け】お金の勉強を始めるにあたって読んでおくべき本9選

これらの本を読んで下記の6つの質問に答えられるようになればひとまずOKです。

反対に、今下記の質問に即答できない方は上記の本に一通り目を通すことをオススメします。

・資産家と労働者の違い

・分散投資、集中投資の違い

・インデックス型、アクティブ型等信託の違い

・生命保険は加入すべきか否か

・機会損失とは何か

・評価経済とは何か

また、この他にも【新入社員向け】お金の勉強をしたいと思ったら知っておくべき50のことでお金に関する知識はまとめてありますので、

本はなんだか難しそうと感じる方は、上記の記事に目を通すだけでも

新入社員が知っておくべき金融知識についての理解は深められると思います。

その中で、節約に挑戦したり

「キャリアSIM→格安SIM(LINEモバイル)への変更など」

資産運用にチャレンジすることで

「「WealthNavi」での自動分散投資など」

お金の知識だけでなく、実践力も上げていけるようにしていきましょう。

行き詰まりを感じたら、話を聞きに行こう

で、ある程度の節約や資産運用に挑戦した後にオススメなのが、

お金に関して詳しい方に、話を聞きにいくというものです。

というのも、自分で本で学んで実践していったとしても

理解が浅かったり、腹落ちしていない点も多々出てくると思います。

なので、自分自身の行動を正しく矯正する場として、

人に話を聞きにいくということをオススメします。

といっても誰に話を聞けばいいんだ?となると思いますが、

そんな時は無料で参加できる「お金の教養講座」を利用しましょう。

お金に関してのことって中々聞く機会っていうのはないと思うので、

こういった場を利用して日頃の疑問を解消していきましょう。

講師の方も丁寧な方ばかりで、

こちらが疑問に思ったことに対して、細かく回答してくれます。

もちろん無料ですよ!

→無料でファイナンシャルアカデミー「お金の教養講座」に参加してみる